瀬戸大橋を望む特等席!地元高校生の情熱が光る「橋カフェ」

瀬戸大橋を望む特等席!地元高校生の情熱が光る「橋カフェ」

高松の隣、坂出市にある「瀬戸大橋記念公園」内の「瀬戸大橋記念館」で月1回出店する「橋カフェ」。運営するのは地元・坂出第一高校食物科料理研究部の生徒たち。仕入れから仕込み、当日の接客まで、全て生徒が行います。

2016(平成28)年にスタートした橋カフェ。コロナ禍を乗り越え、今年1月に再開しました。こだわりや情熱など料理にかける思いを聞きました。

坂出第一高校 料理研究部

高校生たちが接客 瀬戸大橋を眺めながら手料理を楽しめる「橋カフェ」

橋カフェが開かれるのは瀬戸大橋記念館の北側にある展望台談話室。窓の外には瀬戸大橋が望めます。

瀬戸大橋記念館の展望台談話室

高校生の部員が接客

お客さんへの料理の説明も

待っているうちに今月のメニュー「瀬戸内弁当 繋(けい)」が運ばれてきました。

地元の旬の食材を使う「瀬戸内弁当 繋(けい)」

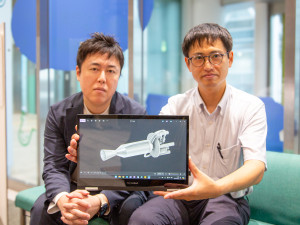

今回取材に答えてくれたのは3年生の和氣(わき)結花さんと2年生の鈴木乃斗(ないと)さん。料理についてまずは鈴木さんに話を聞いてみましょう。

(左から)鈴木さん、和氣さん

鈴木:「橋カフェ」では季節ごとに旬の食材を使った料理を提供します。今回の献立で使う柿は香川県産、西京焼きのサゴシは瀬戸内産のものです。サツマイモは丸亀でフードバンクやフードドライブを運営するNPO団体から譲っていただいたものを使っています。今回の献立にはごま豆腐が入っていますが、このごま豆腐も自分たちで作りました。数十分練る必要があるのですが、練れば練るほど粘度が出てくるので大変な作業です。

ナスは隠し包丁を入れ、素揚げしています。こうすることで味がよく染みます。ニンジンも梅の花の形に切り、見た目も楽しめるようにしました。

サツマイモとレーズンを使うキッシュは、下にパイを敷き、食感に変化をつけています。

細かいところまで手間暇と工夫が凝らされた「繋(けい)」の次は季節のデザート。今回提供されたのは「スイートポテト」ですが、おなじみのスイートポテトとは何だか見た目が違います。一体、どんな調理が施されているのでしょうか?

鈴木:今回のスイートポテトにはサツマイモのペーストとシナモンで香り付けをしたリンゴを載せ、砕いたピスタチオをかけています。ベースとなるラスクにはホワイトチョコを塗り、キャラメリゼ(砂糖を加熱してカラメル状にし表面をコーティングする手法)しています。

デザートではスコーンもよく提供しています。特に坂出は昔からしょうゆ造りが盛んなので、しょうゆを使ったスコーンも計画しています。

調理の中心は3年生・2年生ですが、1年生も同じようにお客さまに説明できるよう情報の共有や先輩からの指導を行います。

料理人への思い、橋カフェの今後について

ここまで弁当やスイーツへのこだわりをお聞きしました。続いて2人の料理に懸ける思いもお聞きかせください。

和氣:私は両親が飲食業に従事しています。父は料理人でその姿を小さな時から見てきたので料理は生活の身近なところにありました。料理研究部で地域のイベントなどにも出て料理をふるまうこともありますが、食べに来られたお客さまにおいしいと言ってもらえることがうれしいです。将来は人を幸せにできる料理人になりたいです。

鈴木:小学校の給食のおいしさから自分も料理人になりたいと志すようになりました。料理の味には思いが出ます。僕は料理が好きなので、料理を通して好きという思いを伝えていきたいです。

ありがとうございます。今後の料理研究部にどんなことを望みますか。

和氣:橋カフェは2020年にコロナ禍のため休止し、今年の1月に再開しました。今の1年生~3年生は過去の橋カフェを知らない世代なので、再開に当たって苦労することも多くありました。引退までの時間で私たち3年生が再開を通して学んできたものを下の世代にしっかりと伝えていきます。私たちが引退・卒業した後も橋カフェがさらに多くの人に広まってほしいです。

鈴木:これからも弁当をさらにより良いものにしていきたいです。そのために他の企業・団体とコラボを通して情報交換し、引き出しを増やしていきたいです。

料理に大事なのは人との関わり~顧問・大西一嘉教諭~

続いて、顧問の大西一嘉教諭に料理研究部や橋カフェについてお聞きします。料理研究部の活動についてお聞かせください。

大西:料理研究部は当校の食物科の生徒たちが在籍し、調理法や食材、食器など調理に関わることを広く研究します。地域の団体や企業と連携した活動も行っており、老人ホームへの料理提供や香川大学の「さかいで沙弥島プロジェクト」によるイベントでレストランを出したほか、最近では坂出にも工場がある「日本海水」とコラボして塩を使った弁当やスイーツなどをイベントで提供するなどの活動もしました。この橋カフェも地域活性化を図るとともに、生徒たちに店舗運営を経験させることや技術の研さんを目的に行っています。

橋カフェは生徒主体で運営しています。部費は集めず運営は全て収益で賄っており、お金の管理や食材の仕入れ、献立作りや調理まで全て部員たちが行います。台風などの悪天候でも原則休まず営業します。世の中の飲食店は天候が悪い中でも営業するのが当たり前。橋カフェも同様の心構えを持って営業してもらおうと考えています。

まだまだ高校生なので、橋カフェの運営ではさまざまな課題や失敗もつきものですが、生徒たちには商品を作るまでの厳しさも学んでほしいと考えています。今回提供した弁当「繋」は800円、通常のスーパーの弁当よりも高い価格です。ただ、安くしすぎたら利益が出ず、かと言って高くしすぎたらお客さまが買わなくなる。どんな素材で何の料理を作ってどれくらいの価格で提供すればお客さまに喜んでいただき利益も上げられるか、商品を提供するというのは始めから終わりまで考えなければなりません。

イベントでは学外の調理現場に入り、多くの方と関わります。料理の現場において調理と同じくらい大事なのがコミュニケーションです。私は、料理研究部の活動を通して、料理という手段を通して社会性を学んでもらいたいと考えています。卒業後、多くの生徒が料理の現場に入りますが、社会性は料理以外でも役に立つ財産となります。

最後に、橋カフェの今後の展望をお聞かせください。

大西:生徒たちには今後も継続していけるよう考え、取り組んでもらいたいです。続けることは難しいことですし、周囲の信頼なくしてそれはできません。料理人として必要な心構えを学ぶ場として今後も続けていきたいです。

編集後記

初めて訪れた橋カフェですが、細やかなところまで工夫されている料理の見た目や味に感心しました。特にごま豆腐は店で出るものと遜色なく、思わず「これを手作りしたんですか?」と聞いてしまうくらいの出来栄えでした。

料理人の卵たちが季節の食材を使って一品一品気持ちを込めて作る橋カフェ。岡山へと伸びていく瀬戸大橋を眺めつつ、料理やスイーツを楽しんでみてはいかがでしょうか?

出店のスケジュールは同部のインスタグラムや同校のホームページで確認できます。

料理研究部インスタグラム:https://www.instagram.com/ryouken2011/

坂出第一高校ホームページ:https://www.sakaide1-h.ed.jp